कांटों से खींच के ये आँचल

कांटों से खींच के ये आँचल

गीत, संगीत और दृश्य-काव्य यानी फिल्मों का असर सचेतन से होता हुआ अचेतन में पैठता है। बचपन का अचेतन मन बड़ा ही कोमल होता है। उस पर पड़ी लकीरें जीवन भर नहीं मिटती।

वहीदा रहमान (रेखी,सिंह) को दादा साहब फाल्के का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल रहा है। दादा साहब फाल्के को हमने देखा भी नहीं है और जन भी नहीं है। पढ़ पढ़ कर पता चलता है कि भारतीय सिनेमा के वे जनक थे। होश में आते ही जिन भारतीय सिनेमा की चलती-फिरती, हँसती-गाती, झूमती-नाचती मूर्तियों को जब यह पुरस्कार मिलता है, तो हमारी चेतना चिहुंक उठती है- 'अच्छा'।

सामान्य लोग जिसे प्यार करें और लोक-प्रिय बनाएं उसे जब विशिष्ट लोग पुरस्कृत करते हैं, तब लगता है कि अच्छा, तो हमारी पसंद इतनी अच्छी थी। कभी कभी नाम भी तभी पता चलता है जब उसको कोई पुरस्कार मिलता है। तब तक दिमाग में चित्र और चरित्र ही घूमते रहता है।

पद्मश्री पद्मभूषण के साथ साथ कई राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार पानेवाली अभिनेत्री वहीदा रहमान ने उस समय फिल्मोद्योग की ऊंचाइयां छू ली थी, जब हमने स्लेट पट्टी पर 'अआ इई' लिखना शुरू भी नहीं किया था। जब हम महीने दो महीने में किसी त्यौहार की तरह फ़िल्म देखने जाते थे, तब हमें फ़िल्म को दिल से देखने की आदत थी, आंखों से नहीं। कह सकते हैं कि फ़िल्म को क़ायदे से देखनेवाली आंखें हमारी नहीं खुलीं थीं। चौदह पन्द्रह साल की उम्र में हमारे छोटे से शहर में हमने जो फिल्में देखीं उनकी गिनती शायद उनकी बेहतरीन फिल्मों में न हो, लेकिन हमें उनमें डर, ख़ुशी, हंसी, रोना वगैरह तो बहुत आया और उनकी छापें भी पड़ीं दिल पर।

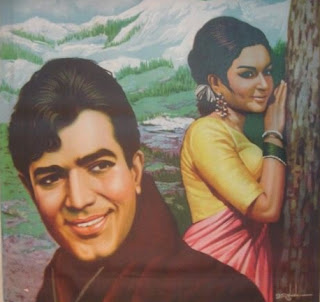

ऐसी ही फिल्में थी पालकी और नीलकमल। उस समय नायक और नायिका के नाम मालूम नहीं होते थे और मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। कहानी में जो क़िस्सा होता था और जो किरदार होता था, हमारे लिए उतने से ही फ़िल्म का होना होता था।

पालकी और नीलकमल की नायिका हमारे मन में रूह बन के उतरी। पालकी में एक रूह की तरह वह कब्रिस्तान में मजार के पास रट हुए नायक को दिखाई देती थी। नीलकमल में खंबे में से एक कलाकार निकलकर 'आजा आजा' गाता था, तो एक रूह नाचती हुई आती थी।

यह जो चेहरा पालकी और नीलकमल से हमारे ज़ेहन में उतरा उसे ज़िन्दा होते हुये हमने 'राम और श्याम' तथा 'पत्थर के सनम' में देखा। कहीं वह बड़ी हवेली के मालिक की बेटी थी तो कहीं सेविका। जो चेहरा रूह की शक्ल में था, वह हमारे किशोर होने तक पुनर्जीवन प्राप्त कर चुका था। हम मुतमइन हुए कि रूह का चक्कर छूटा। अभी जानकारी मिलती है कि ये सब एक ही समय की अगली पिछली फिल्में हैं।

युवा हुए तो हमने 'तीसरी क़सम' उर्फ़ 'मारे गये गुलफ़ाम' में जाना कि ये वहीदा हैं। फिर देखी गाइड की बेहतरीन नर्तकी और दिल तक उतरनेवाले गीत सुने। अब आंखें देखने लायक हो चुकी थीं। पर जो देख रहे थे वह गुज़रा हुआ ज़माना था। लोग चाचा ताऊ की उम्र के थे और नायिकाएं आंटियां थीं। हमारे लिए फिल्में अभी भी कहानियां थीं और बहुत कुछ तकनीक भी। देवानंद अभी भी सक्रिय थे और वहीदा अभी भी उनके लिए 'रंगीला रे,' गा गाकर नाच रहीं थीं। कुछ ही समय में वे अमिताभ, जया जैसे उम्रदराज़ कलाकारों की मां भी बन गईं।

कुल मिलाकर वहीदा जी का जादू हमारे लिए ऊंचाइयों पर रखा स्वर्ण कलश जैसा है। वे हमेशा मृदु भाषी, प्रसन्नवदन, अनुशासित, घर की बड़ी नानी-दादी ही लगीं। उन्हें अपने बेटे बननेवाले कलाकार के बाद यह पुरस्कार मिल रहा है, यह थोड़ा भ्रमित करता है, पर ठीक है। वे एक उच्च- स्तरीय अभिनेत्री, नृत्यांगना और संस्कारित गृहणी हैं, यह जानकर ख़ुशी होती है। उनके पिता एक बड़े अधिकारी थे और पति एक फ़िल्म में उनके नायक थे और निर्देशक थे। उनके बच्चे अपने क्षेत्र में संतुष्ट हैं। उनकी तथा उनके पति शशि रेखी उर्फ़ कंवलजीत सिंह की फ़िल्म कई अर्थों में महत्वपूर्ण थी, यह चर्चा फिर करेंगे।

फिलहाल वहीदा जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की ढेरों बधाइयां।

@हबीब अनवर, 8.10.23

0

फिल्में जिन्हें 1967 से 78 के बीच देखा या जिनके अंश देखे: पालकी-1967, नीलकमल 1968, दिल दिया दर्द लिया 1966, पत्थर के सनम 1967, राम और श्याम 1967, गाइड 1965, प्रेम पुजारी 1970, प्यासा 1957, भरोसा 1963, चौहदवीं का चांद 1960, तीसरी कसम 1966, सगुन 1964, {कोष्ठक में फ़िल्म प्रदर्शित (release) करने का समय है।}

Comments

Post a Comment